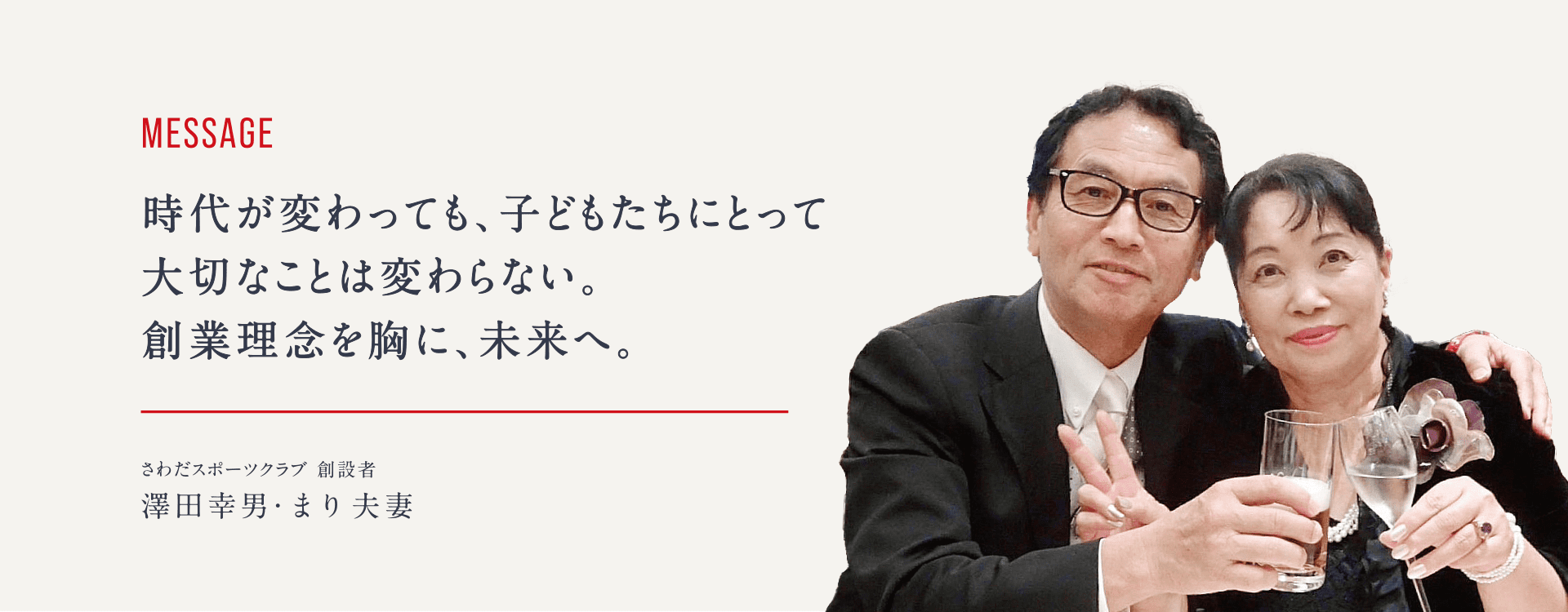

代表あいさつ

1975年4月、「さわだスポーツクラブ」という看板を掲げ、世田谷区梅ヶ丘の下宿屋(やまべさん宅)の六畳一間からスタートしました。固定電話が一本あるだけで、資金も何もない、不安いっぱいの船出でした。しかし、大好きなアウトドアと四季折々のスポーツを通じて、子どもたちに「体験の場」と「機会」を提供したい—そんな想いを胸に活動を続け、気づけば50年を迎えようとしています。

私がなぜこの仕事を始め、会社を立ち上げたのか?それを語るには、私自身の人生を振り返らなければなりません。すべてを語り尽くすことはできませんが、少しだけお話しさせてください。私の父も母も教員をしていました。父は渓流釣りの名人で、イワナ・ヤマメ、そして夏のアユ釣りを得意としていました。また、茶摘みから蒸し、手揉みで仕上げるお茶作り、さらには花・野菜・米作りにも長けた名人でもありました。

そんな環境の中、四季折々の自然の中での体験が、幼少期の私にとっての遊び道具となりました。この原体験こそが、私がこの仕事を始める根幹となったのです。

時代が変わっても、子どもたちにとって本当に大切なことは変わりません。だからこそ、これからも「さわだスポーツクラブ」は、創業当初の理念を大切にしながら、未来へと歩んでいきます。

まり夫人が遺した温かな足跡とともに、

これからも未来へ歩み続けます。

未来への軸—

100年の子どもの未来づくり

さわだスポーツクラブでは、

子どもの脳と運動の関連に着目し、

バランスの良い発達を促すように設計された

ABCプログラムという独自理論に基づいた

幼児体育指導法を行っています。

特殊な器具を使わず、シンプルで

どなたでも再現しやすい内容が特徴です。

幼児体育の専門性

「運動と脳」をつなぐ独自のプログラムさわだスポーツクラブは、単なる運動指導にとどまらず、幼児期の発達に必要な「運動と脳のつながり」に着目したプログラムを開発しています。

科学的アプローチ:理論と研究に基づいた運動プログラムを提供

「ABCプログラム実践テキスト」:幼児期の運動指導の理論と実践を体系化

伝承遊びの活用:鬼ごっこや手遊びなど、自然な動きの中で神経系の発達を促すこれらの取り組みを通じて、「できる」ことを目標にするのではなく、「運動って楽しい!」と感じられる環境をつくっています。

社員のWell-being

楽しめる職場が、最高の教育を生む子どもたちにスポーツの楽しさを伝えるためには、指導する社員自身が心から楽しめる環境が必要です。さわだスポーツクラブでは、社員の働きがいを高めるために、以下のような取り組みを行っています。

パパ育休の推進:業界に先駆けて育休取得をサポート

ワークライフバランス:家族と過ごす休暇制度を導入し、年1回の長期休暇を推奨

柔軟なキャリアプラン:社員の成長を支える多様なキャリアステップ社員が充実した生活を送ることが、より良い指導につながると考えています。

社会貢献

スポーツは人生を学ぶ場スポーツは、単なる運動ではなく、ルールを守ること、仲間と協力すること、挑戦することを学ぶ場です。私たちは、地域社会と連携し、子どもたちに「運動する楽しさ」を伝える場を提供しています。

地域での運動イベント開催:すべての子どもたちがスポーツを楽しめる場をつくる

幼児体育の魅力を発信:スポーツインストラクターの仕事の魅力を広め、業界の発展を目指す

東京ヴェルディとの協力:スポーツの力で社会貢献活動を推進遊びを通して学んだことは、人生のあらゆる場面で役に立つ

——この想いを、これからも大切にしていきます。

国際交流

スポーツを通じたつながりを世界へ2002年の日韓ワールドカップを機にスタートした韓国とのスポーツ交流会。

MERSやコロナ禍の影響で一時中断していましたが、2024年から再開予定です。

NPO法人アジアキッズスポーツ協会の活動:東アジアの子どもたちとの交流を推進

スポーツを通じた国際理解:言葉を超えたコミュニケーションを体験

未来への展望:韓国だけでなく、さらに多くの国との交流を視野に入れるスポーツは世界共通の言語です。国を超え、子どもたちがつながる機会を広げていきます。

さわだスポーツクラブが目指すもの

未来の幼児体育は、より多様で、

個々のニーズに合わせたものへと進化していきます。

バーチャル技術やAIを活用した

運動指導マンツーマンの体育家庭教師サービスの

拡充動画を活用した分かりやすい指導法の

確立スポーツの枠を超え、

さまざまな方法で「運動の楽しさ」を届ける新しい挑戦を続けていきます。

— 共に歩む未来へ50年間、

さわだスポーツクラブを支えてくださった皆様に、

心から感謝申し上げます。

時代が変わっても、子どもたちにとって

「運動の楽しさ」は変わりません。

これからも、子どもたちが笑顔で

スポーツを楽しめる環境をつくり続けていきます。

「次の10年も、

ともに歩んでいきましょう!」

スクロールできます→

子どもたちが体を動かすことの楽しさを体験し、

運動を通して考える力を養う

01

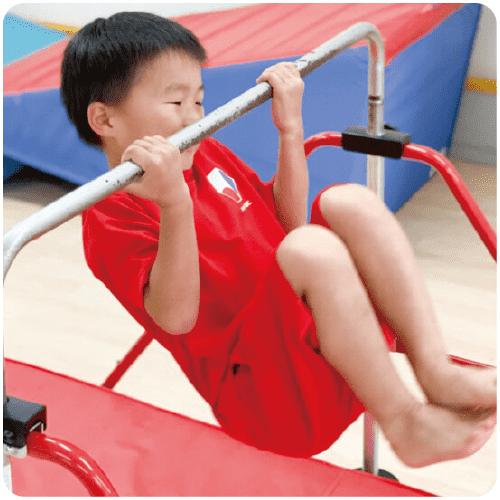

運動の本質:「できる」ではなく「楽しい」

体育というと、「跳び箱が跳べる」「逆上がりができる」などの成果を求めがちですが、私たちの活動の原点は「身体を動かすことって楽しいよね」と、すべての子どもに感じてもらうことにあります。単なる体力づくりではなく、幼児期からの社会的・知的・情緒的な発達を支える運動プログラムを模索し続けています。

02

幼児期に必要な運動経験

幼児期、特に5~6歳から10歳頃までは、神経系の発達につながる基礎的な運動をたくさん経験することが大切です。例えば、自転車に乗るには、手足をバランスよく使う必要がありますが、幼児期にこうした運動を経験しておくと、10歳以降で改めて練習しなくてもスムーズにできるようになります。

03

伝承遊びと運動のつながり

「運動と脳」が結びついた遊びは、昔ながらの伝承遊びに多く含まれています。誰でもできる「手遊び」や「鬼ごっこ」には、神経系の発達を促す要素が詰まっています。こうした遊びを取り入れながら、仲間と楽しく運動できる環境をつくることを大切にしています。

04

幼児期の運動指導の工夫

2019年には「ABCプログラム実践テキスト」を作成し、幼児期の運動指導において重要な考え方をまとめました。2020年には28のプログラム例を追加した「第2版」を発行。子どもたちに伝わりやすい言葉かけの工夫や、動画を活用した指導法も取り入れています。

05

運動を通じた連携の可能性

幼児期の運動と学びの関係を深めるために、「運動と脳」「サーキット運動」を組み合わせた独自プログラムを開発しました。学校の先生方や地域のスポーツ指導者と連携し、それぞれの目的を理解しながら補い合う関係を築くことが大切です。運動は幼児教育と小学校教育の連携をスムーズにする分野の一つであり、学校の業間遊びなどに取り入れることで、運動の楽しさを広げていければと考えています。